ソシオテクニカル経営

今、Twitterでフォローしている人の影響で ソシオテクニカル経営 という本を読んでいる。答えではなく観点が提示されている感じの本なので読み進めるともやもやするがそれが大事なのだと思う。

国際大学GLOCOM @iuj_glocom 様から御恵贈頂きました。一昨日に会社に届いていたようで、本日出社した際に拝受しました。ありがとうございます。昨日も紹介しましたが広く読まれて欲しい一冊です。

— 志水克大 | 異端の科学コミュニケーター (@fpocket) October 5, 2022

櫻井美穂子, 國領二郎, “ソシオテクニカル経営 人に優しいDXを目指して”, 日本経済新聞出版 (2022) pic.twitter.com/CabYVwEnQM

ソシオテクニカルについては、社会(ソシオ)システムと技術(テクニカル)システムを統合的に設計することによって、デジタルトランスフォーメーションを実践する考え方と捉えていただきたい。(中略)社会システムと技術システムの違いについてもう少し解説すると、社会システムは社会を構成する人間(個人あるいは社会的集団)同士の関係性(社会関係資本)や組織・構造・文化・制度・ルールなどを、技術システムは問題解決と目標達成のために人間が創り出した道具を指している。

レジリエントは変化する外部環境への適応能力を指す。(中略) 共通する思想は、想定可能な世界の維持に努めようとするスタビリティという言葉の反義語として、変化し続ける世界へのへの適応能力、あるいは変動との共存能力をレジリエントと捉えるというものだ。 (中略) レジリエントなシステムのためには、開発がアジャイルである必要がある。アジャイルな開発を可能とするためには、モジュラーなアーキテクチャにしなければならない。 (中略) 発展途上国におけるテクノロジー活用について、これまで多くのケーススタディがなされてきた。結果として、技術の提供側(多くの場合先進国)の論理だけでシステムを導入しようとしても、受給側(途上国)には根付かないという結論が示されている。

このレジリエントなシステムについての話はちょっと納得できない。また、モジュラーであることも必ずしも必要とは言えないと思う。デジタルフォーメーションについてのアプローチに社会的な側面を盛り込むのは良い気がするが、社会と技術をきれいに2つに分けすぎていて、人の知識や、コミュニケーションなどが軽視されているように思う。

それでちょっとググったりしていたら、ICTでの国際協力についての記事が引っかかった。

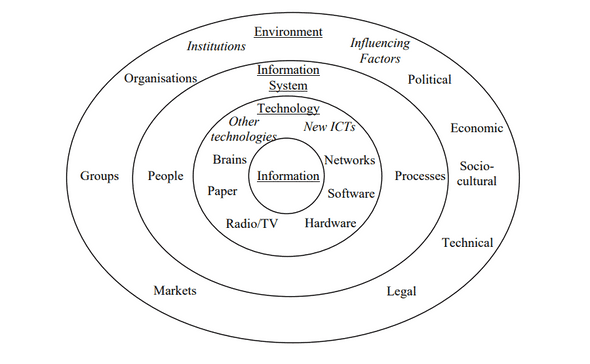

この記事で、Ricard Heeks教授のオニオンリングモデルが紹介されている。途上国にテクノロジーを導入する際に、Holistic & Sociotechnical アプローチと言って、組織、社会なども考慮しなくてはいけないという考え方を紹介している。

原稿ダウンロード

原稿ダウンロード

レジリエンス

この組織や社会を考慮に入れるというのは、最近の流行りの言葉ではレジリエンスといえると思う。レジリエンスとは、社会や制度の変化を乗り越えていく力のことで、ITの文脈では「オペレーショナル・レジリエンス」はきっと流行るというブログ投稿が詳しい。

これまではベンダーロックインや受け入れ側の体制、現地調達とかいろいろなキーワードで表現されてきたけど、レジリエンスという観点で包括的に見ることができるようになるし、その意味でこのレジリエンスという言葉は良いと思った。